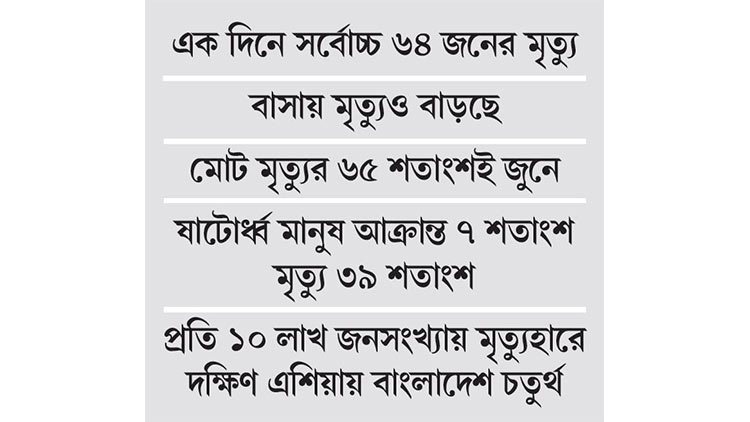

সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। গত এক মাস ধরেই প্রতিদিন গড়ে ৩৮ জন করে করোনায় মারা যাচ্ছেন। মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫-৪৫-এর ঘরে ওঠানামা করছে। বিশেষ করে মে মাসের তুলনায় গত জুনে এই মৃত্যুর সংখ্যা আড়াইগুণ বেশি। একই সময় রোগী শনাক্ত আড়াইগুণ বেশি। এমনকি মোট মৃত্যুর ৬৫ শতাংশ ও শনাক্তের ৬৮ শতাংশই ছিল গত জুনে। এ হিসাবে মে মাসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪৮২ ও জুনে ১ হাজার ১৯৭ জন। একইভাবে মে মাসে রোগী শনাক্ত হয়েছে ৩৯ হাজার ৪৮৬ ও জুনে ৯৮ হাজার ৩৩০ জন।

এমন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার দেশে এক দিনে সর্বোচ্চ ৬৪ জনের মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে। এর আগে গত ১৬ জুন এক দিনে সর্বোচ্চ ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ নিয়ে এ পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৮৪৭ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৬৮২ জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় দেশে এ পর্যন্ত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন। আইইডিসিআরের অনুমিত হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের মধ্যে আরও ১ হাজার ৮৪৪ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর সংখ্যা ৫৯ হাজার ৬২৪ জনে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গতকাল নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে গত ২৪ ঘণ্টার এসব তথ্য জানায়।

বিশেষ করে ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক মানুষই বেশি মারা যাচ্ছেন। অথচ এদের আক্রান্তের হার মাত্র ৭ শতাংশ। কিন্তু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ৩৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মারা যাচ্ছেন ৫১-৬০ বছর বয়সী মানুষ। আক্রান্তের হার মাত্র ১১ শতাংশ হলেও মৃত্যুর হার ২৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। সবচেয়ে কম আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছে ১-১০ বছর বয়সী শিশুরা। এদের আক্রান্তের হার ৩ শতাংশ ও মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ।

অন্যদিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন ঢাকা শহরে ৪৫৪ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৫০৪ জন। এরপরই ঢাকা বিভাগে মারা গেছেন ৪৯৮ জন। ঢাকা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১২৯ ও ঢাকা জেলায় ১১৭ জন। আর চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন চট্টগ্রাম জেলায় ১৮০ ও কুমিল্লা জেলায় ১১০ জন। সবচেয়ে কম মারা গেছেন রংপুর বিভাগে ৫০ জন।

একইভাবে বাসায় চিকিৎসা নেওয়া মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। গত এক সপ্তাহে (২৪ থেকে ৩০ জুন) দেশে করোনায় মারা গেছেন ৩০২ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৩৪, বাড়িতে ৬৬ এবং হাসপাতালে আনার পথে মারা গেছেন ২ জন।

মৃত্যুর এমন পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক বলছেন দেশের বিশেষজ্ঞরা। তবে এসব মৃত্যু ঠিক কোন পরিস্থিতিতে ঘটছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো কারণ নির্দিষ্ট করতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। এমনকি করোনা মোকাবিলায় গঠিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শক কমিটির কাছেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তারা দেশ রূপান্তরকে বলেন, করোনায় মৃত্যু হার কমাতে হলে মৃত্যুর পর্যালোচনা দরকার। কী কারণে ও কোন পরিস্থিতিতে এবং কোনো বিশেষ এলাকায় বেশি মৃত্যু হচ্ছে কি না সেটার পর্যালোচনা থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞরা সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে (আইইডিসিআর) সাময়িক হলেও একটা পর্যালোচনা প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন দেশ রূপান্তরকে বলেন, মৃত্যুর জন্য আমরা যেসব কারণ বলছি, সেগুলো সবই অনুমান বা অল্পকিছু রোগীর ওপর ভিত্তি করে। তবে ঠিক কী কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বা রোগীরা মারা যাচ্ছে, সেটার জন্য পর্যালোচনা দরকার। আইইডিসিআর সেটা করছে। এখন যতটুকু পর্যালোচনা হয়েছে, সেটুকু রেজাল্টই দিক। অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফলটা দরকার। তাহলে এখনই সেটা কাজে লাগানো যাবে। মহামারী শেষ হয়ে গেলে পর্যালোচনা প্রকাশ করলে সেটা পরবর্তী মহামারীর জন্য কাজে লাগবে, কিন্তু এখন যতটুকুই আছে, সেটা বলা উচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেটাই করা হয়। প্রথম এক হাজার রোগী, প্রথম দুই হাজার রোগী, তাদের উপসর্গ কী, কী অবস্থা তাদের, সেটা প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া যায়। বাংলাদেশে এ বিষয়টা ঘাটতি আছে।

তবে মৃত্যুর সার্বিক পর্যালোচনা ঠিক ওভাবে করা যায় না বলে জানিয়েছেন আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. এএসএম আলমগীর হোসেন। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, এ ধরনের পর্যালোচনা করলেও অতটা কার্যকর হয় না। মৃত্যু পর্যালোচনা খুব কঠিন। আমাদের যদি ৫০টা ওল্ড হোম থাকত, তখন আমি একটা ধারণা পেতাম। আমাদের জনসংখ্যা কম্পোজিশনই আলাদা। ২১-৫০ বছরের মধ্যে বেশিরভাগ জনসংখ্যা। সুতরাং বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর যে ঝুঁকি থাকে, সেটা এখানে কম। কারণ ওই বয়সী মানুষই কম।

এসব বিশেষজ্ঞ অবশ্য মৃত্যুর হার বাড়ার পেছনে করোনা সংক্রমণ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া এবং সর্বোচ্চ সংক্রমিত এলাকা বেড়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, যথাযথ চিকিৎসার অভাবেও মৃত্যু ঘটছে। বিশেষ করে হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে বাসায় চিকিৎসা নিতে গিয়ে মানুষ জটিলতায় পড়ছে। এসব মানুষই যখন হাসপাতালে আসছে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে তারা মারা যাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সংক্রমণ যত বাড়বে, মৃত্যুর সংখ্যাও তত বাড়বে।

বিশেষজ্ঞরা মৃত্যুর হার কমাতে হলে সংক্রমণ কমাতে হবে বলে পরামর্শ দেন। তারা বলেন, বেশি করে টেস্ট করতে হবে, শনাক্তদের আইসোলেশনে নিতে হবে এবং তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের কঠোরভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে। তারা হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা বাড়ানোর ব্যাপারে পুনরায় তাগাদা দিয়েছেন। তারা এমনও বলেছেন, ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত করোনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সব উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনেই চলতে হবে। এসবের কোনো বিকল্প নেই। অথচ এখনো বাংলাদেশ করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা, শনাক্তদের আইসোলেশন ও তাদের সংস্পর্শে আসা লোকজনদের কোয়ারেন্টাইনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে পিছিয়ে। ফলে মৃত্যর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যায় মৃত্যু হারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ চতুর্থ। প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে পাকিস্তানে মারা গেছেন ১৯, মালদ্বীপে ১৫, ভারতে ১২, বাংলাদেশে ১১, নেপালে ১, শ্রীলঙ্কায় শূন্য দশমিক ৫ জন ও ভুটানে কেউ মারা যাননি।

অন্যদিকে শনাক্ত বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শতকরা মৃত্যুহারে সাতটি দেশের মধ্যে বেশি মৃত্যুহারে বাংলাদেশ তৃতীয়। ভারতে মৃত্যুহার ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ, পাকিস্তানে ২ দশমিক ০৫ শতাংশ, বাংলাদেশে ১ দশমিক ২৭ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ, মালদ্বীপে শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ, নেপালে শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ ও ভুটানে মৃত্যুহার শূন্য, কেউই মারা যায়নি।

অথচ প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যে পরিমাণে পরীক্ষা করেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করেছে মালদ্বীপ, সবচেয়ে কম বাংলাদেশের। এছাড়া প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যায় পরীক্ষার দিক থেকে শীর্ষ ২০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৯তম এবং বিশ্বের প্রায় ২১৫টি দেশের মধ্যে ১৪৮তম অবস্থানে।

একইভাবে সুস্থ হওয়ার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নিচের দিকে ষষ্ঠ অবস্থানে। শ্রীলঙ্কায় সুস্থ হয়েছে প্রায় ৮৪ ভাগ রোগী। মালদ্বীপে ৮২, ভারতে ৫৯, ভুটানে ৫৭, পাকিস্তানে ৪৭, বাংলাদেশে ৪১ ও নেপালে ২৪ ভাগ।

এ ব্যাপারে সরকারের করোনা মোকাবিলায় গঠিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এমএ ফায়েজ দেশ রূপান্তরকে বলেন, কভিড-১৯-এ মৃত্যু নানা কারণে হতে পারে। এখন যে রোগী ও মৃত্যু, সেটা যে কয়েকটা পজিটিভ রোগী, সেগুলোর মধ্যে। কিন্তু সব রোগী তো দেখতে পারছি না। যেগুলো খারাপ রোগী, তারা তো হাসপাতালে ভর্তি হবেই। মোট রোগীর সংখ্যা না জেনে মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো পর্যালোচনা করা যাবে না।

এই বিশেষজ্ঞ সদস্য বলেন, যেসব ডেথ, সেগুলো তো ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে। কিন্তু রোগী যারা, তারা তো ২৪ ঘণ্টার রোগী না। কিন্তু গত ২৪ ঘণ্টায় কত রোগী ভর্তি হয়েছে, এদের মধ্যে মৃদু-মাঝারি-মারাত্মক-আশঙ্কাজনক কয়জন, অর্থাৎ একদিকে পজিটিভ-নেগেটিভ, অন্যদিকে উপসর্গভিত্তিক রোগীর ধরন, সেগুলো জানলে বোঝা যেত রোগীর মৃত্যুর কারণ কী। এসব তথ্য জানা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, মৃত্যু কমানোর আপাতত পথ রোগী কমানো। অর্থাৎ রোগী যাতে না হয়। সেটার জন্য পথ যে রোগী পেলাম, তাকে আইসোলেশন করতে হবে, তার সংস্পর্শে যারা গেছে, তাদের কোয়ারেন্টাইন করতে হবে, সেটা না করলে তো রোগীর থেকে সংক্রমণ ছড়াবেই। প্রতিদিন ২০ হাজার পরীক্ষা করে ৪ হাজার শনাক্ত করলাম, তাদের সবার সঙ্গে কমপক্ষে ১০ জন মানুষ সংস্পর্শে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে একটা রোগীর জন্য ১০ জন হিসাবে প্রতিদিন ১৫ হাজার মানুষ আইসোলেশনে নেওয়ার কথা। সেটা তো করতে পারছি না। কেন পারছি না, বুঝি না। সরকার তো বলছেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে। কিন্তু শারীরিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না বললেই চলে। তাহলে তো রোগী কমবে না। রোগী না কমলে মৃত্যুহার কমবে না। ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত এভাবেই চলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, দেশে মৃত্যুর ধারাটা বেড়ে গেল কি না, সেটা এক সপ্তাহেরটা দেখে বলা যাবে না। তবে এটা ঠিক সপ্তাহের মৃত্যুহারটা বেশি। গত সপ্তাহে যত মৃত্যু হয়েছিল, গত তিন-চার দিনে সেটার সমান মৃত্যু হয়েছে। কারণ করোনা নিয়ন্ত্রণে খুব শিথিল অবস্থা দেশে। খুবই অল্প জায়গায় জনস্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে। খুবই অল্প জায়গায় কমিউনিটিতে রোগী শনাক্ত করে আইসোলেট করা, তাদের সংস্পর্শে থাকা লোকজনদের কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে। শুধু যেসব জায়গায় ‘লাল অঞ্চল’ ঘোষণা করা হয়েছে, এর বাইরে নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে সাধারণ লোকজনই যেটুকু মানছে, সেটুকুই। কিন্তু যৌথ, সামাজিক ও সরকারি উদ্যোগ খুবই কম। লাল অঞ্চলে কিছু হচ্ছে। এর বাইরে তো তেমন কিছু হচ্ছে না।

এ বিশেষজ্ঞ বলেন, আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ না থাকলে নাগরিকরা মনে করে প্রকোপ কমে গেছে। সবাই তো আর স্বাস্থ্য বুলেটিন পড়ে না। এমনিতেই সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যাপার আছে। তাছাড়া লোকজনের ভয়ও কমে গেছে। প্রথমদিকে যেমন একটা মৃত্যু হলে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত, এখন ৫০-৬০টা মৃত্যু হওয়ার পরও ওরকম কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

এ রোগতত্ত্ববিদের মতে, আক্রান্ত সংখ্যায় বেশি হচ্ছে, আক্রান্ত এলাকা বড় হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। একশ্রেণির লোক আছেন, যারা হাসপাতালে আসতে চাইছেন না। হাসপাতালের চিকিৎসা নিয়ে তাদের আস্থার অভাব রয়েছে। আরেক শ্রেণি আছেন যারা হাসপাতালে আসতে চেয়েও ভর্তি হতে পারছেন না। মানুষ দেখছে হাসপাতালে ঘুরেও চিকিৎসা মিলছে না। অনেকে আবার শেষ মুহূর্তে জটিল অবস্থায় হাসপাতালে আসছেন। তাছাড়া হাসপাতালে কিছু কিছু চিকিৎসক অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকই এখনো চিকিৎসার ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেননি। আইসিইউ সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু আইসিইউ বিশেষজ্ঞ জনবল বাড়েনি। সেখানেও চিকিৎসকদের এক ধরনের জড়তা আছে। সবমিলেই মৃত্যুতে প্রভাব ফেলবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনো মৃত্যুহার কম। আরও কমিয়ে আনা যায়। হাসপাতালগুলোয় যদি সব যন্ত্রপাতি থাকে, মানুষ যেন হাসপাতালে এসে ভর্তি হতে পারে, সে সুযোগ করে দেওয়া, যাদের বয়স বেশি বা অন্যান্য ঝুঁকি আছে, তারা যদি পর্যবেক্ষণে থাকে, তবেই সম্ভব। এখানে এপ্রিল পর্যন্ত আইইডিসিআর সব রোগীর ফলোআপ করত। তাদের অবস্থা খারাপ হলে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে হাসপাতালে আনার ব্যবস্থা করত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যখন থেকে টেস্টিংসহ সামগ্রিক দায়িত্ব নিল, তারা রোগীর ফলোআপ আর করল না। যারা পজিটিভ হয়েছে, তাদের ফলোআপ করতে হবে, ওদের কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করতে হবে। এখন এসব কিছুই হচ্ছে না। রোগীর খবর রাখলে আমরা মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে পারি।

তবে বর্তমানে যে মৃত্যুহার সেটা এখনকার মৃত্যু না বলে মনে করেন আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, এ মৃত্যুটা তো এখনকার মৃত্যু নয়। অসুস্থ হলে কমপক্ষে ১০ দিন থাকে। কেউ কেউ ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত ভুগেছে, তারপর মৃত্যু। এ মৃত্যুগুলো হলো গত ১০ দিন আগে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের। তার মানে এখন যে সংক্রমণ ও মৃত্য বাড়ছে, সে কথাটা ঠিক নয়। এ সংক্রমণগুলো হয়েছে গত ঈদের আগে ও পরে বাড়ি গিয়ে বয়স্কদের মাঝে ছড়িয়েছে, সেই সংক্রমণ ও মৃত্যু। তখন আক্রান্তের সংখ্যাও বেশি ছিল। সবমিলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। ওই এক সপ্তাহ আমরা কিছু মানিনি। সেই ফল এ মৃত্যু।

এ বিশেষজ্ঞ বলেন, সার্বিক বিচারে মৃত্যুর হারে এখনো বিশ্বের তুলনায় আমরা ভালোই আছি। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, এখানে ওল্ড হোম বা নার্সিং হোম সিস্টেম নেই। কারণ নিউ ইয়র্কে যত মানুষ মারা গেছে, তার ৪৩ শতাংশই এসব ওল্ড হোমে। সেখানে পাঁচ হাজারের বেশি ওল্ড হোম। তাছাড়া আমাদের এখানে ৬০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যা অনেক কম। এজন্য তুলনামূলকভাবে আমরা অনেকের চেয়ে ভালো আছি। দেশ রুপান্তর