।। ফরীদ আহমেদ রেজা ।।

আমার জন্ম শহর থেকে দুরে, বাংলাদেশেরে এক গ্রামে। গ্রামের নাম সৈয়দপুর। থানার নাম জগন্নাথপুর। পূর্বে এ থানা ছিল বৃহত্তর সিলেট জেলার অন্তর্গত, এখন তা সুনামগঞ্জ জেলার অধীনে।

আমি মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। আমার বড় বোন আমার চেয়ে দু বছরের বড়। আমরা ভাইবোন এক সাথে স্কুলে যেতাম। বড়াপা স্কুলে না গেলে আমিও স্কুলে যেতাম না। স্কুলটি আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল। শিশুদের কলরব এবং শিক্ষকদের পাঠদান বাড়িতে বসেই শোনা যেতো। ক্লাসের সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। আমার এক মামা এবং এক খালাতো ভাই একই স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়তেন। তারা দুজনই আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার দিন ছাড়া অন্য কোনো স্মৃতি খুব একটা আমার মনে নেই। অ আ ক খ, ১ ২ ৩ ৪, আলিফ বা তা ছা আমি আম্মার কাছে শিখেছি, মক্তবে বা স্কুলে যাওয়ার আগেই। একটু বড়ো হয়ে উর্দু ভাষার প্রথম পাঠও আম্মার কাছে শিখেছি। মুফতি কেফায়েত উল্লাহ লিখিত তা’লিমুল ইসলাম চার খণ্ড আমি আম্মার কাছে পড়েছি।

পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার কথা হয়তো একটি কারণে মনে আছে। সে সময় অঙ্ক পরীক্ষার সাথে মানসাঙ্ক পরীক্ষা দিতে হতো। শিক্ষক মুখে মুখে প্রশ্ন করতেন এবং ছাত্রদের খুব কম সময়ের মধ্যে নিজের মনে মনে অঙ্ক করে উত্তর দিতে হতো। আমি মানসাঙ্কে একটি ছাড়া কোনো উত্তর লেখতে পারিনি। আসলে সে সময় আমি খুব ছোটো ছিলাম, প্রশ্নগুলো বুঝতেই পারিনি। শেষ প্রশ্ন ছিল এ রকম, দেড় কুড়ি শেয়ালের ত্রিশটি লেজ, প্রত্যেকটি শেয়ালের ভাগে কয়টা লেজ পড়বে? আমি ২০ সংখ্যা জানলেও কুড়ি-দেড়কুড়ি অর্থ কি তা আমার জানা ছিল না। শিক্ষক এ প্রশ্ন করার সাথে সাথে এক ছাত্র চিৎকার করে বলে ওঠে, ১টি। আমি না বুঝেই এর উত্তরে ১টি লেখে দেই এবং নম্বর পাই।

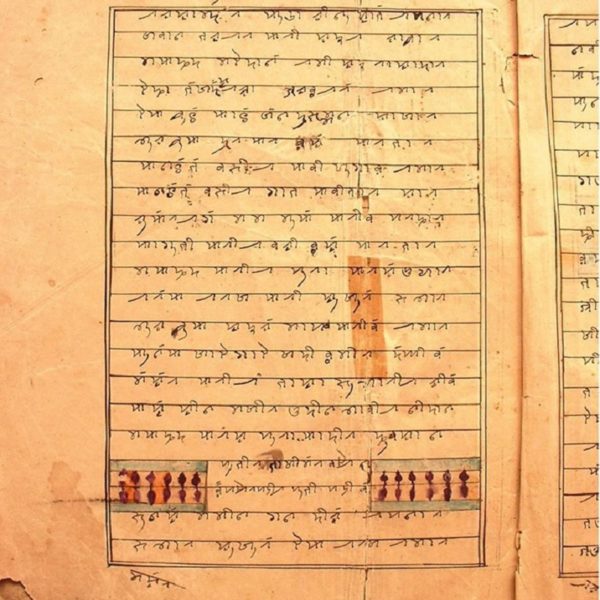

আমাদের বাড়িতে নাগরি হরফের চর্চা ছিল। আব্বা আমার দাদার হাতের নাগরি হরফে লেখা পুঁথি পাঠ হরে আমাদের শোনাতেন। নাগরি হরফে লেখা বই-পুস্তক পাঠ করলে যারা বাংলা বা সিলেটি জানেন তারা সহজেই বুঝতে পারেন। দাদার নাগরি হরফে লেখা ৭টি মৌলিক গ্রন্থ ছিল। ‘শাহাদতে বুজুর্গান’ এবং ‘গুলরুখ’ ছিল পুঁথি। আব্বা বলেছেন, গুলরুখে কাহিনী ছিল দাদার আত্মকথা। এক সময় আমার নাগরি হরফ শেখার আগ্রহ জাগে। আমার একমাত্র জীবিত ফুফু আয়েশা খাতুন আমাকে নাগরি হরফ শিক্ষা দেন।

আমার আব্বার কোনো ভাই ছিলেন না। আমার দুজন চাচা জন্মেছিলেন। তারা দু জনই ছোটবেলা ইন্তেকাল করেন। আমার চার ফুফু ছিলেন। তাদের তিন জনই আমার জন্মের আগে ইন্তেকাল করেন।

আমাদের পরিবার খুব ধনী না হলেও গরীব ছিল না। আমাদের ধানের জমি ছিল। কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজের জন্য বাড়িতে সব সময় দু জন মানুষ থাকতেন। জমিতে উৎপাদিত ধান দিয়ে আমাদের সারা বছরের খাবার হয়ে আরো উদ্বৃত্ত থাকতো। বাড়িতে হালচাষের গরু ছিল। দুধের গাই ছিল। ছাগল-ভেড়া ছিল। হাঁস-মোরগ ছিল। সকালে রাতা মোরগের ডাক শুনে ঘুম ভাঙতো। বাড়িতে ছোট ছোট তিনটি পুকুর ছিল। তিনটি পুকুরেই প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো।

আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সেটা ছিল নতুন বাড়ি। আব্বার জন্মের পর আমার দাদা নতুন বাড়িটি করেন। নতুন বাড়িতে আমা-কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলের গাছ ছিল। দুটো পেয়ারা গাছ ছিল। তবে মাত্র একটা নারিকেল গাছ এবং জলপাই গাছ ছিল। অনেক সুপারী গাছ ছিল। বাড়িতে উৎপন্ন গরু-ছাগলের দুধ, হাঁস-মোরগের ডিম, আম-কাঁঠাল এবং মাছ-মাংস খেয়ে আমরা বড় হয়েছি।

সে সময় আমাদের জীবন ছিল খুব সাধারণ। আমরা খালি পায়ে লুঙ্গি এবং শার্ট পরে স্কুলে যেতাম। বাড়িতে কাঠের তৈরি খড়ম পায়ে দিতাম। সকালে ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামাজের পর খড়ম খুলে রাখতাম। মাগরিবের সময় ওজু করে খড়ম পায়ে দিতাম। দুটো শার্ট, দুটো লুঙ্গি, একটি গেঞ্জি, একখানা খড়ম ছিল আমাদের পরনের সম্পদ। শীতকালে এক জোড়া জুতা, এক জোড়া মোজা, একটি সোয়েটার এবং একখানা চাদর থাকতো। তখন আরো বেশি পাওয়ার আকাঙ্খা কখনো মনে জাগেনি।

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, আমাদের বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক আছেন। তারা সবাই ঠিক শিক্ষক ছিলেন না, তাদের প্রধান কাজ ছিল আব্বাকে সঙ্গ দেয়া। কৃষি বিভাগে কাজ করতেন এমন একজনের কথা আম্মা প্রায়ই গল্প করতেন। তার বাড়ি ছিল বরিশাল। তিনি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য নিজ বাড়ি বরিশালে গিয়েছিলেন। বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মারা যান। (চলবে…)