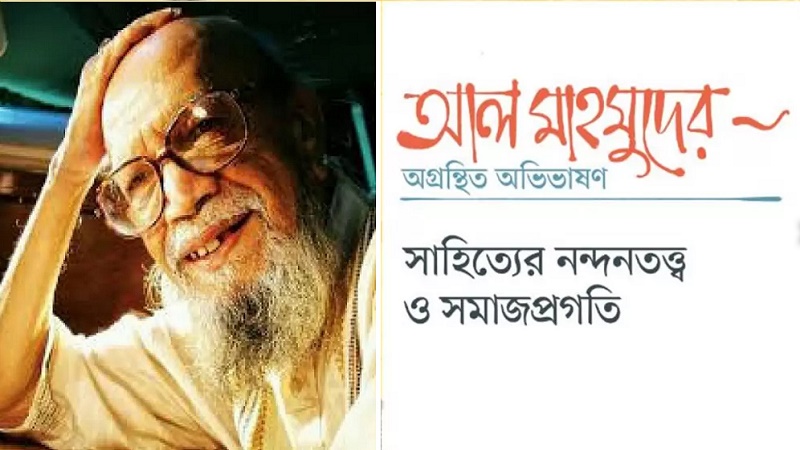

আজ বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের ৮৫তম জন্মদিন। ১৯৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য একাডেমির ব্রাহ্মণবাড়িয়া তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি বক্তৃতা দেন। এর শিরোনাম ছিল ‘সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব ও সমাজপ্রগতি’। মূলত, এই একই বিষয়ের ওপর আল মাহমুদ ছাড়াও প্রাবন্ধিক আবুল কাসেম ফজলুল হকও বক্তব্য দেন। এ ছাড়া আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ। আল মাহমুদের অভিভাষণটি ধারণযন্ত্র থেকে শ্রুতিলিখন করে পরে প্রকাশিত হয় জয়দুল হোসেন সম্পাদিত এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত ‘সাহিত্য একাডেমি পত্রিকা’র ষষ্ঠ সংখ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৭)। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত মাহবুব পিয়াল ও আহমদ আল মামুন। ৩২ বছর আগে প্রকাশিত মূল্যবান এ রচনায় কবিতা, দর্শন ও নিজ শিল্পবিশ্বাস নিয়ে আল মাহমুদের চিন্তারেখা চিত্রিত হয়েছে। তবে এটি এখনো কবির কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অগ্রন্থিত অভিভাষণটি তাঁর জন্মদিনে আজ প্রকাশিত হলো।

আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার ধীমান বন্ধুগণ। সাহিত্য একাডেমির কর্মীবৃন্দ, সুধী ও তরুণ। আমি অবশ্যই প্রথমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আমার শত ব্যস্ততার মধ্যেও, দুর্ভাগ্যজনক ব্যস্ততার মধ্যেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য একাডেমি তাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি খুব জরুরি কাজ ফেলে অসুস্থ শরীর নিয়েও এখানে উপস্থিত হয়েছি। হয়েছি এই কারণে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমার জন্মস্থান, তেমনি আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের শিকড়ও এখানেই প্রোথিত। সে কারণেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডাক অস্বীকার করা আমার পক্ষে একটু দুরূহ কাজ। আজকে এখানে যারা শ্রোতা, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ, হয়তো তাদের বাবা বা ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। কাজেই আজকে আমাকে যা বলতে হবে, তা অত্যন্ত সতর্কভাবেই বলা উচিত।

আমি সাধারণত একজন কবিমাত্র। খুব একজন তাত্ত্বিকও নই। আজ যে বিষয় নির্বাচন করে এখানে আলোচনা হয়েছে, দয়া করে আমার তরুণ বন্ধু এবং লেখক শান্তনু কায়সার (উপস্থাপক) সেই গুরুভার বিষয় থেকে আমাকে রেহাই দিয়েছেন। তবু আমি দু-একটি কথা ওই বিষয়ের ওপরও বলব। কারণ, এই বিষয়টি নন্দনতত্ত্ব ও সমাজপ্রগতির সম্পর্ক ও সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা এবং দু-একটি কথা এই সভায় ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং খুব মনোমুগ্ধকর আলোচনা হয়েছে, যদিও আমি নানান কারণেই এখন ভিন্নমত পোষণ করি। আমার মতপার্থক্যের জন্য এই যে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, এই বিতর্ক ক্রমাগত ঢাকা থেকে আস্তে আস্তে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে, যদিও আমি খুব ক্ষুদ্র মানুষ। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু বিতর্ক, সে জন্য সেটি সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে। কলকাতায় সমালোচনা হয়েছে, ঢাকায় সমালোচনা হয়েছে। আমার জন্য কোথাও শান্তির পথ ছিল না; সমালোচনার কঠিন ও কঠোর পথ সর্বত্রই আমার জন্য দ্বার খুলে দিয়েছে। কাজেই আমার বক্তব্য যেহেতু বিতর্কমূলক এবং সেই বিতর্ক খানিকটা যখন আপনারা জানেন, তখন আমি আর সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এমন একটি আনন্দদায়ক সভায় সেটা আমি করতেও চাই না। আর আমার সম্পর্কে সৃষ্ট ও বিতর্কের কারণ আমার গ্রন্থাদিতে, আমার বক্তব্যে, আমার সাম্প্রতিক রচনায় যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, যাঁদের সাহস রয়েছে, যাঁরা আমার প্রকৃত বন্ধু, তাঁরা আমার বিরোধিতা করে সাহিত্যিক জবাব দেবেন। আমিও মনে করি, আমি নিরস্ত্র ব্যক্তি হলেও আমার কলম এখনো শুকিয়ে যায়নি, কবজিতে খানিকটা শক্তি ধারণ করি; আমি সেভাবেই সেটা দিতে চাই।

আমার সম্পর্কে সৃষ্ট ও বিতর্কের কারণ আমার গ্রন্থাদিতে, আমার বক্তব্যে, আমার সাম্প্রতিক রচনায় যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, যাঁদের সাহস রয়েছে, যাঁরা আমার প্রকৃত বন্ধু, তাঁরা আমার বিরোধিতা করে সাহিত্যিক জবাব দেবেন। আমিও মনে করি, আমি নিরস্ত্র ব্যক্তি হলেও আমার কলম এখনো শুকিয়ে যায়নি, কবজিতে খানিকটা শক্তি ধারণ করি; আমি সেভাবেই সেটা দিতে চাই।

আপনাদের সঙ্গে আমার খুব যে একটা বিরোধ রয়েছে, সেটা আমি মনে করি না। আপনারা মানুষের প্রগতিতে বিশ্বাস করেন। আমিও মানুষের প্রগতিতে বিশ্বাস করি। আপনারা মানুষের সুখী সমাজে বিশ্বাস করেন। আমিও মানুষের সুখী সমাজে বিশ্বাস করি। পথ আমাদের ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এক জায়গায়ই আমরা পৌঁছাতে চাই, যেখানে মানবসমাজ সুখী হবে। মূলত, আমি একজন মানবতাবাদী, যদিও আমি অসংখ্য মানুষের মতো ধর্মে বিশ্বাস করি। তবে মানুষের সুখ, মানুষের শান্তি, মানুষের এই গ্রহে বেঁচে থাকার অধিকার যে আজ হুমকির সম্মুখীন, আমি এর বিরোধিতা করি। মানুষকে যারা এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়, আমি তাদের সমালোচক। যারা মানুষের উচ্ছেদকামী, আমি তাদের উচ্ছেদকামী। কারণ, যাঁরা প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণ করতে চান, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শত্রুতামূলক নয়; সম্পর্কটি অত্যন্ত কাছাকাছি। আমি আগেও বলেছি, প্রায় একটি সুতার পার্থক্য মাত্র।

একটি কথা আমি বলতে চাই, মাও সে তুং বলেছেন, বিপ্লব একটি শুচিকর্ম নয়। এটা হলো একটা নিষ্ঠুরতার কাজ। কারণ, তাতে সমাজকে পাল্টে ফেলতে হয়। তাহলে শুচিকর্মটি কী? বিপ্লব যাঁরা করেন, তাঁরা কেমন মানুষ? একদল আত্মত্যাগী তরুণ কিংবা একটি আত্মত্যাগী শ্রেণি। তেমনি শিল্প যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরাও মানুষ। এই যে মাও সে তুং বললেন, বিপ্লব একটা শুচিকর্ম নয়, এটা একটা নিষ্ঠুরতার কাজ। সমাজপ্রগতি এই বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই আমিও নন্দন-শিষ্টাচার-শিল্প প্রভৃতির পাশাপাশি চলে এসেছি। যে মানুষ বিপ্লব সাধন করেন, তিনি আবার গান শুনতেও ভালোবাসেন। তাহলে সম্পর্কটা বোঝা যায় যে এটি খুব কাছাকাছি মানুষেরই একটি গুণ। মানুষ যখন বিপ্লব করে, তখন তার মধ্যে কী জাগ্রত হয়? প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়, ক্রোধ জাগ্রত হয়। শোষণের বিরুদ্ধে তার জেগে ওঠে এক মানবিক অভীপ্সা। আর যিনি কবিতা রচনা করেন, সেই বিপ্লবের মধ্যে তিনি কী দেখেন? তিনি এর মধ্যে দেখেন একটি আনন্দকে, একটি স্থিতিশীল সামাজিক গুণকে। এভাবেই মানবসমাজ টিকে আছে, এভাবেই আমরা চিরকাল বড় বড় নগর গড়ে তুলেছি, আমরা বেঁচেও আছি এভাবে। তাহলে একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন বিপ্লবীর খুব একটা দূরত্ব সৃষ্টি না করে আমরা কি পারি না যে বিপ্লবী বিপ্লব করবে তাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে, যে শিক্ষা কবিতাকে ভালোবাসে; যে শিক্ষা শুধু হিংস্রতাকেই নয়, একই সঙ্গে পুষ্পকেও ভালোবাসে, নারীর হাসিকেও ভালোবাসে, সংগীতকেও ভালোবাসে। আমার মনে হয়, এটি আমরা করতে পারি। কারণ, এটি একটি সম্মিলিত রূপ। নিশ্চয়ই মহামানবে আমরা বিশ্বাস করি, সে অর্থে স্বীকার করি মাও সে তুংকেও। কিন্তু সমাজপ্রগতি শুধু এই ছবি নিয়েই বসে থাকেনি, চীনেও তা বসে থাকেনি। সেখানে মাও সে তুংকেও একসময় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এটা হলো বিপ্লবের ধর্ম, মানবপ্রগতির ধর্ম। একসময় যা ছিল সবার প্রশংসার ব্যাপার, তারপরে তা নিন্দিত হয়। সে জন্যই তো দেখা যায়, এককালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বিপ্লবী, পরবর্তীকালে অন্যের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছেন, তাই নয় কি? তাহলে পণ্ডিতেরা তার বিচার করবেন।

যিনি কবিতা রচনা করেন, সেই বিপ্লবের মধ্যে তিনি কী দেখেন? তিনি এর মধ্যে দেখেন একটি আনন্দকে, একটি স্থিতিশীল সামাজিক গুণকে। এভাবেই মানবসমাজ টিকে আছে, এভাবেই আমরা চিরকাল বড় বড় নগর গড়ে তুলেছি, আমরা বেঁচেও আছি এভাবে। তাহলে একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন বিপ্লবীর খুব একটা দূরত্ব সৃষ্টি না করে আমরা কি পারি না যে বিপ্লবী বিপ্লব করবে তাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে, যে শিক্ষা কবিতাকে ভালোবাসে; যে শিক্ষা শুধু হিংস্রতাকেই নয়, একই সঙ্গে পুষ্পকেও ভালোবাসে, নারীর হাসিকেও ভালোবাসে, সংগীতকেও ভালোবাসে।

আমি কবি মানুষ। আবেগ দিয়েই সবকিছু বিচার করি। এতে আমার সুবিধা বেশি। আমার কথা হলো, আমরা যে সৌন্দর্যতত্ত্বের কথা বলি, সে সৌন্দর্যতত্ত্বের গোড়াটা অনুসন্ধান করতে গেলে প্রশ্ন জাগে, সুন্দর কী? আমার চোখে, একজন কবির চোখে নারীর সৌন্দর্য কী? আমি যখন বলি যে আমার প্রেয়সীর মুখটা কেমন? আমি বলি চাঁদের মতন। এটা বহুকাল ধরেই আমরা পেয়ে এসেছি, আমার মনে হয়, প্রায় দুই হাজার বছর ধরে আমরা একই উপমা ব্যবহার করেছি, একটুও নড়চড় হয়নি। প্রেয়সীর মুখকে চাঁদের বাইরে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করার চিন্তা আমরা করিনি। কিন্তু সৌন্দর্য কীভাবে অন্যের কাছে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেটিও লক্ষ করার বিষয়। বাংলাদেশ একটি দ্রাবিড় ভেন্টিক গোত্রের দেশ, চর এবং নদীবাহিত দেশ। এখানে একজন কবি এই হাজার হাজার বছরের একটি উপমার শৃঙ্খলাকে হঠাৎ কীভাবে পাল্টে দিলেন, এটাই উপস্থাপক শান্তনু কায়সার হয়তো বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে বলেছি। একজন কবি, জসীমউদ্দীন খুব গ্রাম্য লোক। তাঁকে পল্লীকবি বলা হয়। তিনি হাজার বছর ধরে চলে আসা যে সৌন্দর্যতত্ত্ব (প্রেয়সীর মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা), আমরাও যা দ্বারা প্রভাবিত, সেটি হঠাৎ একটি কবিতায় এসে পাল্টে দিলেন। কী রকম? যে কালকে বউ আসবে। বউটা দেখতে কেমন হবে? একজন রাখাল ছেলে সেটা ভাবছে। বলেছেন তিনি, ‘আসিবে সে কাল, মুখখানি তার নতুন চরের মতো’। অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে মুখের যে উপমা, সেটি চাঁদ থেকে নেমে মাটিতে চলে এসেছে। জসীমউদ্দীনের কাছে চরের যে উপমা, চরের যে আবেগ, চাঁদের চেয়েও তা বড়। চর জেগে ওঠার যে আবেগ, কবি তাই দেখতে পান ওই নতুন বউয়ের মুখে। এভাবে একটি হাজার বছরের উপমার শৃঙ্খলা একজন সামান্য কবি মুহূর্তেই মধ্যে পাল্টে দিলেন। তারপরই সুকান্তরা সাহসী হয়ে বললেন, ‘পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’—এটাই হলো সৌন্দর্যবিশ্বাসের ধারাবাহিকতা, একটি বিপ্লব। অন্য দেশের একজন কবি লেখেন যে তাঁর প্রেয়সী কেমন হবে? একটি লাইন বলছি, ‘আমার প্রেয়সী মরুভূমিতে লুকায়িত উটপাখির ডিমের মতো’। উপমাটা আপনারা চিন্তা করুণ যে দূর মরুভূমির পাহাড়ের ফাঁকে একটা উটপাখির ডিম, সেই ডিমটার মতো আমার প্রেয়সী। এই যে উপমা দেশ-দেশান্তরে, এর এই স্বাতন্ত্র্যর কারণ হলো একেকটা জাতি তার পরিবেশ অনুযায়ী, তার প্রয়োজন অনুযায়ী সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে, ধর্মেও তা-ই। আমাদের বেহেশতটা কী রকম? আমাদের ধর্মের বেহেশতটা হলো মরুভূমিতে মরূদ্যান, মেওয়া মুখের কাছে নেমে আসছে। কারণ, ওইভাবেই ওই পরিবেশের মধ্য থেকেই যে ধর্ম এসেছে, যে বিবরণ এসেছে, আল্লাহ সেই রূপ মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। হিন্দুদের স্বর্গটা কেমন? মন্দাকিনী–প্রভাবিত ও আম্রকাননশোভিত। কারণ, ভারতে নদী আছে, আমগাছ আছে। গ্রিকদের স্বর্গটা কেমন? বিরাট এক প্রান্তর, ঝাউগাছগুলো ঝুলছে আর সমুদ্রের ঢেউতরঙ্গ এসে লাগছে। এভাবে সৌন্দর্যকে ভাগ করে নিয়েছে পৃথিবীর মানুষ। এর ভেতর সৌন্দর্যচেতনার ক্রমাগত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের বোধ জন্মায়। তত্ত্বগত দিক দিয়ে আমি বিচার করিনি। সেটা আবুল কাশেম ফজলুল হক, আমার বন্ধু সৈয়দ মকসুদ—এঁরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি শুধু কাব্যের বিচারক—কাব্য কীভাবে দেখে সৌন্দর্যকে, সেটা বললাম। তো সৌন্দর্যটা বুঝতে হলে এভাবে আমরা দেখতে পারি।

সংগীতের সৌন্দর্য আবার অন্য রকম। তার ধারাগুলো আলাদা। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যখন বাজাতেন তাঁর বিষয়বস্তু কত সামান্য, কিন্তু তাঁর আঙুলের সূক্ষ্মতা দেখে মনে হতো যেন আকাশ থেকে স্পর্শ করে আসছে। আপনারা কি কেউ তাঁর বাজন দেখেছেন? আমি যখন ছোট, খুব কাছে বসে তাঁর বাদন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি যে সরোদ নামক এক পেটমোটা বিরাট সেতার বাজাতেন, সেই সেতারের ধ্বনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারলেন। কেন পারলেন? এক ধ্যান, কী এক ধ্যান? তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হতো, উনি দেখতেন না, চোখগুলো নিমীলিত, যেন উনি প্রার্থনা করছেন। তো এগুলো বুঝতে হবে। মানবপ্রগতিতে এসব মানুষের যে আঙুল চালনা, এটা বোঝা শিল্পীর কাজ। আমি আগেই বলেছি, কোনো রাজনীতিতেই আমি নেই। আমি কবি মানুষ। পড়াশোনার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখি। নানা রকম ভ্রমণে আমার মধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। আমি কাব্যে তা ব্যক্ত করি। একমাত্র কবিই পারেন স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। কারণ, সব যখন একদিকে যাচ্ছে, আমার পড়াশোনা দ্বারা, আমার বিশ্ববীক্ষায় যদি আমি মনে করি তা সঠিক নয়, তবে আমার অর্থাৎ, কবির উচিত তা প্রকাশ করা। তাতে যদি আঘাতও আসে, সেটা আমার গ্রহণ করা উচিত।

আপনারা নিশ্চয়ই শেক্সপিয়ারের নাটক পড়েছেন। জানি না তাঁর কোন নাটকে এ অংশটি আছে। বিপ্লব হয়ে গেল। তো লোকজন সব দল বেঁধে যাচ্ছে, কী? সিনেটর সিনাকে মারতে। তো Mass যাচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে একজন কবি, তার নামও সিনা ছিল। হ্যাঁ, কে যেন দেখিয়ে দিল, Sina, Sina the traitor Mass গিয়ে বলল, Kill him, kill him। তো ওই লোকটা বলছে আমি তো traitor না I am a poet, Sina the poet. কিন্তু কে যেন বলছে, kill him for his bad verse. এই হলো mass। তো mass-এর কাছে আমাদের বক্তব্য হলো Don’t kill me. ধন্যবাদ।