।। তুষার দাশ।।

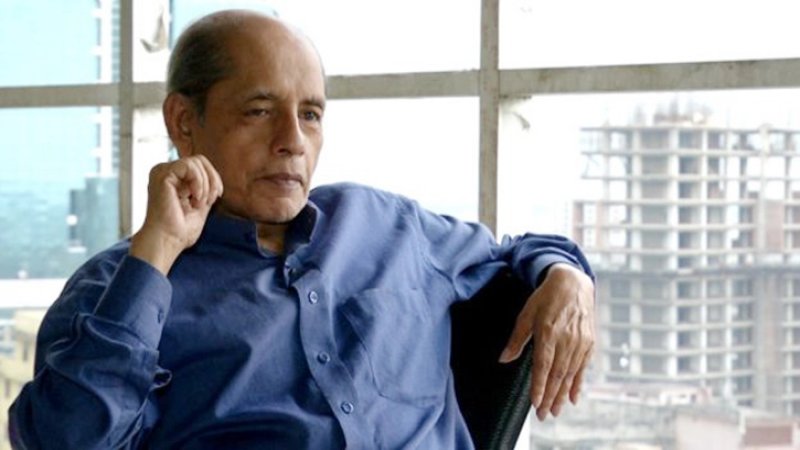

বড়ো মিছিলের পথে হাঁটলেন তিনিও। এই করোনাকালে। ৮০ বছরের সড়কে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর লুকোনো ডানার অনন্ত উড়াল প্রত্যক্ষ করে আমরা, তাঁর পর-প্রজন্মের যারা, ভীষণ দুঃখিত। যারা পেয়েছিলো তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা, বিমুগ্ধ সান্নিধ্য, নানা ধরনের জাগতিক সাহায্য ও সহযোগিতা, নিঃসন্দেহ আমি, শোকার্ত ও বেদনার্ত তারা।

রাহাত খান নামটা আমাদের স্কুলজীবন থেকেই বেশ পরিচিত। লেখক রাহাত খানকে তখনও চিনি না। কিন্তু রাহাত খান নামটা আমাদের মগজের কোষে কোষে। রাহাত খানের এক মহাবিখ্যাত বন্ধু আছেন। তাঁর কেতাব পড়ে আমরা স্কুলের গণ্ডি পার হতে থাকি। বাংলাদেশের আধুনিক রহস্য কিংবা ডিটেকটিভ উপন্যাসের এক দুর্ধর্ষ লেখক আমাদের, পাশাপাশি আমাদের সময়কেও সাবালক করে তোলেন। তাঁর ঐসকল রচনায় আমরা রাহাত খান নামের রাশভারী এক লোকের সংগে পরিচিত হই। তিনি মাসুদ রানার বস্। কাজী আনোয়ার হোসেন বা বিদ্যুৎ মিত্র না থাকলে আমাদের অনেকেরই জীবন-যৌবন হয়তো অন্যরকম হতো। কলেজে, তাঁর সংগে আমার দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে।

এবার সেই বস্ রাহাত খানকে দেখার পালা। এতদিন লেখকের চোখে এক রাহাত খানকে দেখেছি। এবার রিয়েল বস্ দেখবো। রিয়েল রাহাত খান দেখবো।

১৯৭৮-এর মাঝামাঝি কোনো এক সময়। রাহাত খান সমকাল অফিসে বসেন সকালের দিকটায়। একদিন পকেটে একটা কবিতা নিয়ে হাজির হই। একা। ঢুকেই দেখি, বিশাল একটা কক্ষের এক কোণায় ছোট্ট এক টেবিল সামনে, এক ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে কিছু একটা লিখে চলেছেন। লেখার লাইনগুলো ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জের দিকে ক্রমাগত উঠে যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে, সারি দিয়ে ক্ষুদ্র সব পিঁপড়ে হেঁটে চলেছে। একটি বর্ণও বোঝার উপায় নেই। আমি বেশ কাছে গিয়েই দাঁড়িয়ছিলাম। টেবিলের ঠিক উল্টোদিকে নয়। তাই তাঁর লেখালেখির কারুকাজ দেখতে আমার খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিলো না। হঠাৎ রিফ্লেক্সে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন আমাকে। বেশ বিরক্ত হলেন। লেখায় ছেদ পড়লো, মনোসংযোগ নষ্ট হলো, আর ওনার প্রায় চেয়ারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো— সব মিলে আমার পাপের ত্র্যহস্পর্শ, উনার মেজাজ মোটমুটি বিগড়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

উনি বড়ো বড়ো চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর ভারিক্কী গলায় জানতে চাইলেন, কী চাই। একটু থতমত খেয়েই বললাম, আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি। একটু কথা বলতে চাই। উনি এবার একটু ধমকের সুরেই বললেন, দেখছেন না আমি লিখছি! তিনি আবার লিখতে শুরু করেন। মনে মনে বললাম, কী যে লিখছেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, লাইন সোজা নেই। নিউজপ্রিন্টে বলপয়েণ্টে লেখা। আমি নাছোড়বান্দা। চট্টগ্রাম থেকে এসেছি। কবিতা না দিয়ে নড়ছি না।

উনার লেখার মাঝেই বললাম, আমি কবিতা নিয়ে এসেছি। ওটা দিয়েই চলে যাবো। উনি এবার ভালো করে আমাকে মেপে নিলেন। বসতে বল্লেন। এরপর ফাল্গুনী ফাল্গুনী বলে কাউকে ডাকতে থাকলেন। তাঁর হাঁক শুনে এক চমৎকার তরুণী বেরিয়ে এলেন ভেতরের এক কক্ষ থেকে। অন্যদিক থেকে এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক ছুটে এলেন। ফাল্গুনীকে বললেন, ইনি একজন কবি। চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন কবিতা নিয়ে। উনার কবিতাটা রাখুন। ফাল্গুনী, পরে আমার সহপাঠিনী আর বিখ্যাত অভিনেত্রী ফাল্গুনী হামিদ, আমার হাত থেকে ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে, আঁচল উড়িয়ে তার কক্ষের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ দীঘল কালো চুল খোলা মক্তবের মেয়ে আয়েশা আক্তার হয়ে গেলো।

আমার চা আসছে। উনি আবার লেখায় মনোসংযোগ করেছেন। আমি তখন বোকা অটোগ্রাফ শিকারী। চা আসতে আসতে সেই রাশভারী লোকটাকে জিগ্যেশ করলাম, আপনার নামটা জানতে পারি। উনি তাচ্ছিল্যের সংগে লেখা থেকে মাথা না সরিয়ে বললেন— রাহাত খান। চায়ের কাপ টেবিলে ছিলো বলে সেদিন কোনো অঘটন ঘটেনি।

এরপর রাহাত ভাইয়ের সংগে কখনো ইত্তেফাকে, কখনো বাংলা একাডেমিতে, কখনো কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। উনি সবসময় নানা লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। বহু লোকের উপকার তাঁর নানা উদ্যোগে সম্ভব করেছেন তিনি। অনেকের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঢাকা শহরের নানা আড্ডায় তাঁর নানামুখী প্রভাবের কথা অনেক লোকের মুখে মুখে ফিরতো। এ সমাজে অনেকের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাও রাহাত ভাইয়ের মাধ্যমে হয়েছ— এমন কথাও বেশ শুনেছি।

“ভালোমন্দের টাকা” আর “ঈমান আলীর মৃত্যু” এবং পরে “হে অনন্তের পাখি”— রাহাত খানের এই লেখাগুলো তাঁকে অনেকদিন মনে রাখার মতো লেখা বলে তাঁর মুগ্ধ পাঠক আর ঋদ্ধ সাহিত্য আলোচকরা মনে করে থাকেন। আধুনিক নাগরিক জীবনের এক অন্যতম রূপকারও তিনি ছিলেন, এমন কথাও আমরা অনেকের মুখে শুনেছি। ঐ জায়গাটায় বড়ো একটি পাথর স্থানচ্যুত হয়ে বিরাট এক শূন্যতা ত্রিশাল হয়েছে — এ বিষয়ে হয়তো তেমন একটা দ্বিমত করার মতো লোক খুবই কম পাওয়া যাবে।

বিদায় রাহাত ভাই !!